|

|

|---|

Friday, 29 October 2010

Filosofi Semar

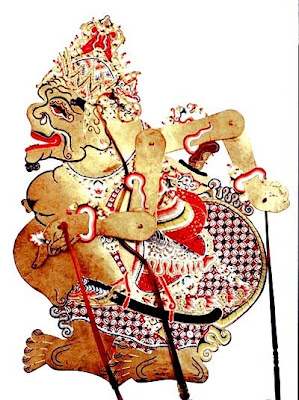

Filosofi Semar

Semar dalam bahasa Jawa (filosofi Jawa) disebut Badranaya

Bebadra = Membangun sarana dari dasar

Naya = Nayaka = Utusan mangrasul

Artinya : Mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia

Filosofi, Biologis Semar

Javanologi : Semar = Haseming samar-samar (Fenomena harafiah makna kehidupan Sang Penuntun). Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya keatas dan tangan kirinya kebelakang. Maknanya : “Sebagai pribadi tokoh semar hendak mengatakan simbul Sang Maha Tumggal”. Sedang tangan kirinya bermakna “berserah total dan mutlak serta selakigus simbul keilmuaan yang netral namun simpatik”.

Domisili semar adalah sebagai lurah karangdempel / (karang = gersang) dempel = keteguhan jiwa. Rambut semar “kuncung” (jarwadasa/pribahasa jawa kuno) maknanya hendak mengatakan : akuning sang kuncung = sebagai kepribadian pelayan.

Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih, untuk melaksanakan ibadah amaliah sesuai dengan sabda Ilahi. Semar barjalan menghadap keatas maknanya : “dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang keatas (sang Khaliq ) yang maha pengasih serta penyayang umat”.

Kain semar Parangkusumorojo: perwujudan Dewonggowantah (untuk menuntun manusia) agar memayuhayuning bawono : mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi.

Ciri sosok semar adalah :

Semar berkuncung seperti kanak kanak,namun juga berwajah sangat tua

Semar tertawannya selalu diakhiri nada tangisan

Semar berwajah mata menangis namun mulutnya tertawa

Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok

Semar tak pernah menyuruh namun memberikan konsekwensi atas nasehatnya

Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Budha dan Isalam di tanah Jawa.

Dikalangan spiritual Jawa ,Tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan symbolis tentang KeEsa-an, yaitu: Suatu lambang dari pengejawantahan expresi, persepsi dan pengertian tentang Illahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual . Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak jaman prasejarah adalah Relegius dan ber keTuhan-an yang Maha Esa.

Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas ,dimengerti dan dihayati sampai dimana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa .

Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat Ilahi, yang kalau dibaca bunyinya katanya ber bunyi :

Semar (pralambang ngelmu gaib) – kasampurnaning pati.

Bojo sira arsa mardi kamardikan, ajwa samar sumingkiring dur-kamurkan Mardika artinya “merdekanya jiwa dan sukma“, maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Manusia jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa (ora kebanda ing kadonyan, ora samar marang bisane sirna durka murkamu) artinya : “dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup”.

Filsafat Ha-Na-Ca-Ra-Ka dalam lakon Semar Mbabar Jati Diri

Dalam Etika Jawa ( Sesuno, 1988 : 188 ) disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punakawan ” Abdi ” Pamomong ” yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton. Seakan-akan para penonton merasa berada dibawah pengayomannya.

Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara ( Hazeu dalam Mulyono 1978 : 25 ). Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa ( Brandon dalam Suseno, 1988 : 188 ). Meskipun berpenampilan sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang ngejawantah ” menjelma ” ( menjadi manusia ) yang kemudian menjadi pamong para Pandawa dan ksatria utama lainnya yang tidak terkalahkan.

Oleh karena para Pandawa merupakan nenek moyang raja-raja Jawa ( Poedjowijatno, 1975 : 49 ) Semar diyakini sebagai pamong dan danyang pulau Jawa dan seluruh dunia ( Geertz 1969 : 264 ). Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap bathinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya ( Suseno 1988 : 190 ). Ia merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing ngawe ” sepi akan maksud, rajin dalam bekerja dan memayu hayuning bawana ” menjaga kedamaian dunia ( Mulyono, 1978 : 119 dan Suseno 1988 : 193 )

Dari segi etimologi, joinboll ( dalam Mulyono 1978 : 28 ) berpendapat bahwa Semar berasal dari sar yang berarti sinar ” cahaya “. jadi Semar berarti suatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya, sehingga ia disebut juga Nurcahya atau Nurrasa ( Mulyono 1978 : 18 ) yang didalam dirinya terdapat atau bersemayam Nur Muhammad, Nur Illahi atau sifat Ilahiah. Semar yang memiliki rupa dan bentuk yang samar, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan itu, merupakan simbol yang bersifat Ilahiah pula ( Mulyono 1978 : 118 – Suseno 1988 : 191 ). Sehubungan dengan itu, Prodjosoebroto ( 1969 : 31 ) berpendapat dan menggambarkan ( dalam bentuk kaligrafi ) bahwa jasat Semar penuh dengan kalimat Allah.

Sifat ilahiah itu ditunjukkan pula dengan sebutan badranaya yang berarti ” pimpinan rahmani ” yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih ( timoer, tt : 13 ). Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling ” rasa ingat ” ( timoer 1994 : 4 ), yakni ingat kepada Yang Maha Pencipta dan segala ciptaanNYA yang berupa alam semesta. Oleh karena itu sifat ilahiah itu pula, Semar dijadikan simbol aliran kebatinan Sapta Darma ( Mulyono 1978 : 35 )

Berkenaan dengan mitologi yang merekfleksikan segala kelebihan dan sifat ilahiah pada pribadi Semar, maka timbul gagasan agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon ” Semar Mbabar Jati Diri “. gagasan itu muncul dari presiden Suharto dihadapan para dalang yang sedang mengikuti Rapat Paripurna Pepadi di Jakarta pada tanggal, 20-23 Januari 1995. Tujuanya agar para dalang ikut berperan serta menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembudayaan P4 ( Cermomanggolo 1995 : 5 ). Gagasan itu disambut para dalang dengan menggelar lakon tersebut. Para dalang yang pernah mementaskan lakon itu antara lain : Gitopurbacarita, Panut Darmaka, Anom Suroto, Subana, Cermomanggolo dan manteb Soedarsono ( Cermomanggolo 1995 : 5 – Arum 1995 : 10 ). Dikemukan oleh Arum ( 1995:10 ) bahwa dalam pementasan wayang kulit dengan lakon ” Semar Mbabar Jadi Diri ” diharapkan agar khalayak mampu memahami dan menghayati kawruh sangkan paraning dumadi ” ilmu asal dan tujuan hidup, yang digali dari falsafat aksara Jawa Ha-Na-Ca-Ra-Ka. Pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi yang bersumber filsafat aksara Jawa itu sejalan dengan pemikiran Soenarto Timoer ( 1994:4 ) bahwa filsafat Ha-Na-Ca-Ra-Ka mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan dan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup. Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan Semar yang berpengawak sastra dentawyanjana. Bahkan jika mengacu pendapat Warsito ( dalam Ciptoprawiro 1991:46 ) bahwa aksara Jawa itu diciptakan Semar, maka tepatlah apabila pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi tersebut bersumberkan filsafat Ha-Na-Ca-Ra-Ka

****************

Merah: keberingasan, sifat toma (angkara murka), ketidaksabaran, rasa wera (amarah)

Hitam dan biru : ketentraman, kebangkitan rohani, kedewasaan

Putih: kemurnian, budi luhur dan tatakrama/Mas

kuning : para narapati dan kaum ningrat.

Warna-warna pada wajah (muka) boneka wayang yang disimping (diatur berjajar) seperti merah, hitam, kuning dan putih juga mempunyai makna simbolik. Keempat warna itu bagi orang jawa melambangkan nafsu amarah, aluamah, sufiah dan mutmainah. Warna-warna itu tidak mengandung satu makna saja tetapi mempunyai makna ganda. Warna merah pada muka Rahwana berbeda artinya dengan warna merah pada Baladewa. Demikian juga setiap daerah mempunyai penafsiran sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya.

Warna rias wajah pada wayang kulit mempunyai arti simbolis, akan tetapi tidak ada ketentuan umum di sini. Warna rias merah untuk wajah misalnya, sebagian besar menunjukkan sifat angkara murka, akan tetapi tokoh Setyaki yang memiliki warna rias muka merah bukanlah tokoh angkara murka.

Arjuna dengan warna muka kuning dipentaskan untuk adegan di dalam kraton, sedangkan Arjuna dengan warna muka hitam menunjukkan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Demikian pula halnya dengan tokoh Gatotkaca, Kresna, Werkudara dan lain-lain. Perbedaan warna muka wayang ini tidak akan diketahui oleh penonton yang melihat pertunjukan dari belakang layar.

Jadi karakter wayang tidaklah ditentukan oleh warna rias muka saja, tetapi juga ditentukan oleh unsur lain, seperti misalnya bentuk (patron) wayang itu sendiri. Tokoh Arjuna, baik yang mempunyai warna muka hitam maupun kuning, adalah tetap Arjuna dengan sifat-sifatnya yang telah kita kenal. Perbedaan warna muka seperti ini hanya untuk membedakan ruang dan waktu pemunculannya.

Artikel ini diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/03/06/679/

Ki Semar

Ki Semar

Artinya : Mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusiaFilosofi, Biologis Semar

Javanologi : Semar = Haseming samar-samar (Fenomena harafiah makna kehidupan Sang Penuntun). Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya keatas dan tangan kirinya kebelakang. Maknanya : “Sebagai pribadi tokoh semar hendak mengatakan simbul Sang Maha Tumggal”. Sedang tangan kirinya bermakna “berserah total dan mutlak serta selakigus simbul keilmuaan yang netral namun simpatik”.

Domisili semar adalah sebagai lurah karangdempel / (karang = gersang) dempel = keteguhan jiwa. Rambut semar “kuncung” (jarwadasa/pribahasa jawa kuno) maknanya hendak mengatakan : akuning sang kuncung = sebagai kepribadian pelayan.

Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih, untuk melaksanakan ibadah amaliah sesuai dengan sabda Ilahi. Semar barjalan menghadap keatas maknanya : “dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang keatas (sang Khaliq ) yang maha pengasih serta penyayang umat”.

Kain semar Parangkusumorojo: perwujudan Dewonggowantah (untuk menuntun manusia) agar memayuhayuning bawono : mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi.

ciri sosok semar adalah

Semar berkuncung seperti kanak kanak,namun juga berwajah sangat tua

Semar tertawannya selalu diakhiri nada tangisan

Semar berwajah mata menangis namun mulutnya tertawa

Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok

Semar tak pernah menyuruh namun memberikan konsekwensi atas nasehatnya

Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Budha dan Isalam di tanah Jawa.

Dikalangan spiritual Jawa ,Tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan symbolis tentang KeEsa-an, yaitu: Suatu lambang dari pengejawantahan expresi, persepsi dan pengertian tentang Illahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual . Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak jaman prasejarah adalah Relegius dan ber keTuhan-an yang Maha Esa.

Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas ,dimengerti dan dihayati sampai dimana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa .

Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat Ilahi, yang kalau dibaca bunyinya katanya ber bunyi:

Semar (pralambang ngelmu gaib) – kasampurnaning pati.

Gambar kaligrafi jawa tersebut bermakna :

Bojo sira arsa mardi kamardikan, ajwa samar sumingkiring dur-kamurkan Mardika artinya “merdekanya jiwa dan sukma”, maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Manusia jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa (ora kebanda ing kadonyan, ora samar marang bisane sirna durka murkamu) artinya : “dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup”.

Dalam Etika Jawa ( Sesuno, 1988 : 188 ) disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punakawan ” Abdi ” Pamomong ” yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton. Seakan-akan para penonton merasa berada dibawah pengayomannya.

Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara ( Hazeu dalam Mulyono 1978 : 25 ). Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa ( Brandon dalam Suseno, 1988 : 188 ). Meskipun berpenampilan sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang ngejawantah ” menjelma ” ( menjadi manusia ) yang kemudian menjadi pamong para Pandawa dan ksatria utama lainnya yang tidak terkalahkan.

Oleh karena para Pandawa merupakan nenek moyang raja-raja Jawa ( Poedjowijatno, 1975 : 49 ) Semar diyakini sebagai pamong dan danyang pulau Jawa dan seluruh dunia ( Geertz 1969 : 264 ). Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap bathinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya ( Suseno 1988 : 190 ). Ia merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing ngawe ” sepi akan maksud, rajin dalam bekerja dan memayu hayuning bawana ” menjaga kedamaian dunia ( Mulyono, 1978 : 119 dan Suseno 1988 : 193 )

Dari segi etimologi, joinboll ( dalam Mulyono 1978 : 28 ) berpendapat bahwa Semar berasal dari sar yang berarti sinar ” cahaya “. jadi Semar berarti suatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya, sehingga ia disebut juga Nurcahya atau Nurrasa ( Mulyono 1978 : 18 ) yang didalam dirinya terdapat atau bersemayam Nur Muhammad, Nur Illahi atau sifat Ilahiah. Semar yang memiliki rupa dan bentuk yang samar, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan itu, merupakan simbol yang bersifat Ilahiah pula ( Mulyono 1978 : 118 – Suseno 1988 : 191 ). Sehubungan dengan itu, Prodjosoebroto ( 1969 : 31 ) berpendapat dan menggambarkan ( dalam bentuk kaligrafi ) bahwa jasat Semar penuh dengan kalimat Allah.

Sifat ilahiah itu ditunjukkan pula dengan sebutan badranaya yang berarti ” pimpinan rahmani ” yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih ( timoer, tt : 13 ). Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling ” rasa ingat ” ( timoer 1994 : 4 ), yakni ingat kepada Yang Maha Pencipta dan segala ciptaanNYA yang berupa alam semesta. Oleh karena itu sifat ilahiah itu pula, Semar dijadikan simbol aliran kebatinan Sapta Darma ( Mulyono 1978 : 35 )

Berkenaan dengan mitologi yang merekfleksikan segala kelebihan dan sifat ilahiah pada pribadi Semar, maka timbul gagasan agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon ” Semar Mbabar Jati Diri “. gagasan itu muncul dari presiden Suharto dihadapan para dalang yang sedang mengikuti Rapat Paripurna Pepadi di Jakarta pada tanggal, 20-23 Januari 1995. Tujuanya agar para dalang ikut berperan serta menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembudayaan P4

( Cermomanggolo 1995 : 5 ). Gagasan itu disambut para dalang dengan menggelar lakon tersebut. Para dalang yang pernah mementaskan lakon itu antara lain : Gitopurbacarita, Panut Darmaka, Anom Suroto, Subana, Cermomanggolo dan manteb Soedarsono ( Cermomanggolo 1995 : 5 – Arum 1995 : 10 ). Dikemukan oleh Arum ( 1995:10 ) bahwa dalam pementasan wayang kulit dengan lakon ” Semar Mbabar Jadi Diri ” diharapkan agar khalayak mampu memahami dan menghayati kawruh sangkan paraning dumadi ” ilmu asal dan tujuan hidup, yang digali dari falsafat aksara Jawa Ha-Na-Ca-Ra-Ka. Pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi yang bersumber filsafat aksara Jawa itu sejalan dengan pemikiran Soenarto Timoer

( 1994:4 ) bahwa filsafat Ha-Na-Ca-Ra-Ka mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan dan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup. Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan Semar yang berpengawak sastra dentawyanjana. Bahkan jika mengacu pendapat Warsito

( dalam Ciptoprawiro 1991:46 ) bahwa aksara Jawa itu diciptakan Semar, maka tepatlah apabila pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi tersebut bersumberkan filsafat Ha-Na-Ca-Ra-Ka.

Artikel dan gambar tentang Ki Semar diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/ki-semar/

Pandawa Samrat

Gambar ilustrasi PANDAWA LIMA yang diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/pandawa-samrat-2/

Gambar ilustrasi PANDAWA LIMA yang diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/pandawa-samrat-2/Pandawa Samrat

Alkisah, setelah Pandawa berhasil membuka hutan Wanamarta dan berhasil mendirikan negara Amarta atau Indraprastha. Sebagai tanda syukur lepada Tuhan mereka menyelenggarakan sesaji Raja Suya. Yaitu statu selamatan yang harus dihadiri 100 raja. Pada saat yang sama Jarasanda juga mengadakan upacara, sesaji ludra. Sesaji itu ditujukan pada Bethara Kala. Namun sesaji itu sesat. Karena yang harus dipersembahan kepada Bethara Kala adalah berupa bekakak panggang dari 100 raja.Jarasanda dari Magada sudah berhasil mengalahkan dan menangkap 97 raja untuk dijadikan persembahan. Sehingga hanya tinggal 3 raja lagi yang masih perlu ditaklukkan. Yaitu raja Dwarawati Sri Kresna, raja Madura Sri Baladewa, dan raja Amarta pura Puntodewa. Tentu saja ketiganya melawan. Mereka menyamar menjadi Brahmana, masuk ke istana Jalatanda lewat pintu belakang. Jarasanda dinasihati ketika Pendawa itu, namun menolak. Terjadilah perang antara Pendawa dan Jarasanda. Jarasanda berhasil dibunuh oleh Bima.

Sehingga ke sembilan puluh tujuh raja yang ditawan dapat dibebaskan . Mereka dijadikan Sumitra kerajaan Pendawa. Suatu ketika diadakanlah Pandawa Samrat di kerajaan Indraprasta. Pandawa Samrat adalah pertemuan pengangkatan Pandawa menjadi pemimpin di kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Pada pertemuan itu, pihak Pandawa sebagai tuan rumah meminta Resi Bisma yang tertua di antara hadirin sebagai juru bicara merangkap sebagai ketua upacara. Tapi Bisma sendiri sebagai resi melimpahkannya kepada Sri Kresna. Bisma tahu, Kresna adalah titisan Wisnu. Tentu kebijaksanaannya melebihi seorang resi. Pendapat Bisma ini didukung oleh Baladewa, Drupada, dan Widura yang juga mengetahui tenang diri Kresna.

Akhirnya semua undangan mendukung Kresna memegang jabatan sebagai ketua upacara. Tiba-tiba Supala bangkit berdiri dan berbicara dengan suara lantang, “Saya tidak setuju! Dia masih muda. Banyak yang lebih pintar bicara dan lebih terhormat di sini.” Supala memberi alasan seperti itu untuk menutupi bahwa sebenarnya ia mendendam pada Sri Kresna. “Supala, aneh kedengarannya. Ingat, suara terbanyak memilih Sri Kresna menjadi ketua,” kata Resi Bisma. “Pokoknya saya tidak setuju. Saya juga tahu bahwa rajasuya ini pun merupakan rencana Kresna …,” kata Supala lagi. “supala, kamu bicara seenaknya. Kalau tidak setuju, boleh keluar. Pergi sebelum kupatahkan lehermu!” “Saya bebas mengeluarkan pendapat. Saya tidak ingin Kresna menjadi ketua pertemuan,” bantah Supala.

Akhirnya Kresna bangkit berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, “Supala, kau telah menghinaku di depan umum.” “Memang. Bahkan lebih banyak, lebih baik bagiku….” Balas Supala. “Penghinaanmu itu harus kau pertanggungjawabkan. Kita sama-sama ksatria.” “Aku tak akan undur Kresna. Aku siap menanggung apa yang kuucapkan.” Baladewa terkejut mendengar kata-kata Supala. Ia teringat akan sumpah Kresna waktu masih muda di hadapan orang tua Supala. “Baik Supala, mari kita keluar untuk menyelesaikan secara ksatria,” kata Kresna. “Aku ladeni. Akan kutunjukkan Supala tak takut pada Sri Kresna yang terkenal digjaya.”

Kedua ksatria ini sebetulnya masih saudara misan. Tapi Supala bukan tandingan Kresna. Semua kesaktian Supala luluh dihadapan Kresna , tetapi Supala tetap keras kepala. Ia tetap melawan secara nekad walaupun sudah jungkir balik. Akhirnya Supala tewas di tangan Kresna.

Begitulah takdir yang sudah diduga Baladewa bahwa Supala akan mati di tangan seorang titisan Wisnu, yang sekaligus juga sebagai orang yang menyembuhkannya dari cacat lahirnya saat ia masih sangat muda.

tancep kayon.

Artikel ini diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/pandawa-samrat-2/

Wahyu Trimanggolo

Wahyu Trimanggolo

saat itu dewa kumara sang begawan pembawa kabar gembira itu mengajukan suatu usul dan pembicaraan kepada prabu duryodana, yaitu bahwa hal itu tak mutlak, tetapi bisa diakali dengan menebus tumbal. apakah tumbalnya?kera putih, sipa kera putih?ya hanoman dari pertapaan kendali sadha.itulah tumbalnya, dengan tumbal itu maka diharapkan wahyu akan selamanya menjadi milik banowati. maka duryodana menyetujuinya, tapi prabu salya tiba tiba memberikan petuah kepada semua yang hadir, bahwa tak pantas wahyu dipertahankan dengan jalan menyakiti bahkan membunuh orang lain yang tidak berdosa. begawan dewa kumara menjawab ucapan salya dengan berkata “saya disini untuk menghadap duryodana raja hastina, bukan salya raja mandaraka”. salya naik pitam, demikian juga prabu karna raja ngawangga mantu salya. begawan dewa kumara ditarik oleh akrna untuk keluar ke alun alun untuk ditantang berantem. sementara prabu salya yang menahan amarah pamit kepada duryodana dan segera pulang ke mendaraka.

perang tanding di alun alun terjadi. adipati karna yang merasa mertuanya dipermalukan oleh begawan dewa kumara mengamuk. tapi segala ilmunya tidak mempan di tubuh begawan sakti tersebut. dengan sekali gebuk, begawan dewa kumara mengeluarkan ajian saktinya gelap sayuta, dan adipati karna terlempar jauh ke angkasa entah kemana. patih sengkuni datang menghadap, tadinya mau melerai, tapi melihata dipati karna dikalahkan niyatnya batal. patih sengkuni meminta begawan menghadap raja duryodana kembali di paseban agung.

di paseban duryodana memberikan wewenang kepada dewa kumara untuk memimpin wadya bala hastina. dewa kumara menghaturkan trimakasih dan segera bersiap bersama pasukan kurawa berangkat ke kendali sadha tempat pertapaan resi hanoman. sebelum berangkat sengkuni mengabsen para kurawa, dan diberi tahukan oleh dursasana bahwa pendeta dorna dan anaknya aswatama tidak hadir, demikian juga raja banakeling jayadrata juga tidak hadir.segera pasukan itu diberangkatkan ke pertapaan kendali sadha.

di pertapaan kendali sadha anoman sedang menerima tamu para anak pandawa, abimanyu, antasena, gatotkaca hadir. mereka hadir untuk bertanya tentang hilangnya 2 pendawa yaitu harjuna dan para punakawan serta werkudara dari kesatrian madukara dan yodipati.perginya para kesatria tanpa pamit ini membuat anak anak mereka merasa kuwatir dan berusaha mencari infi keberadaan mereka dimana. dan ahirnya mereka sempat datang ke dwarawati, tapi ternyata kresna juga sedang tidak ada di tempat maka segera mereka mencoba mencari ke tempat begawan anoman.

begawan anoman mengaku tidak mengetahui dimana ayah mereka berada, belum jauh mereka berbicara, pasukan kurawa datang dan terjadilah pertempuran di pertapaan kendali sadha. pertama para kurawa dapat dikalahkan, tapi ketika dewa kumara maju, maka para anak anak pendawa kewalahan dan mundur. ahirnya hanoman yang maju dan ternyata hanoman bisa dibunuh oleh begawan dewa kumara. jazad anoman dibawa oleh kurawa pulang ke hastina sementara anak anak pandawa kemudian bertekad membalas dan mengambil kembali jazad anoman mengikuti ke hastinapura.

di tengah hutan arjuna dan para punakwan berjalan, naik turun bukit masuk keluar hutan prihatin, meminta atau nyenyuwun kelimpahan wahyu trimanggolo. sampai suatu ketika muncul macan yang besar dan berhasil menyambar tubuh harjuna, petruk bertekad sekuat tenaga merebut harjuna dari tangan macan dan berhasil. macan tadi ternyata bisa berbicara dan mengaku bernama singo jalmo dan bermaksud memakan punakawan, harjuna berkata sebaiknya macan tadi memakan dirinya sebelum makan punakawan. dan perang tanding pun terjadi. 3 panah harjuna menembus mulut macan. ketika akan dibuang bangkai macan tersebut, macan tersebut berubah menjadi bhatara kamajaya. dan memebrikan wangsit bahwa wahyu trimanggolo hak harjuna sekarang sudah diambil oleh ratu banowati, maka harjuna disuruh untuk mengambil wahyu tersebut.

sepeninggal bhatara kamajaya, arjuna menangis tersedu sedu dipangkuan semar. dia menangis karena merasa gagal emndapat wahyu dan bertekad bunuh diri karena dia tak mungkin merampas wahyu dari tangan banowati. semar dan punakawan berusaha membujuk harjuna tapi tak berhasil, dan arjuna mencabut kerisnya siap bunuh diri. semar mencegah dan ahirnya mau untuk memberikan jalan agar arjuna bisa mendapat wahyu tri manggolo tersebut. punakawan dirubah menjadi gajah raksasa oleh semar, petruk jadi kepala dan gading, gareng jadi belalai, dan bagong jadi perut dan buntut, mereka diberi nama gajah ijo dan disuruh ngamuk di keraton hastina, dengan permintaan dinikahkan dengan banowati. hitungan semar, wahyu akan keluar dari tubuh banowati jika banowati bisa dikeluarkan dari kaputren keraton hatina. karena memang wahyu itu bukan hak banowati. maka berangkatlah gajah semar dan harjuna ke hatsinapura.

sementara di khayangan arwah anoman bertemu dengan kresna, anoman menceritakan kejadian yang menimpanya, lalu kresna mengajak serta arwah anoman ke kayangan alang alang kumitir, tempatnya syang hyang wenang. karena kresna akan meminta wahyu trimanggolo, rupanya kresna meninggalkan dwarawati untuk bertapa dan hendak meminta wahyu trimanggolo jua.

sampai di hadapan syang hyang wenang, kresna dan anoman mengatukan salam. lalu karena syang hyang wenang mengetahui maksud kedatanagn mereka maka beliau langsung memebrikan jawaban tentang wahyu trimanggolo.

di sungai suci yamuna werkudoro tampak tekun bertapa, dia sedang melakoni tapa kungkum di tengah kali dengan cara menenggelamkan badan sampai sedada dan terus memuji dan meninggalkan makan minum, sudah berhari hari werkudoro dalam posisi yang sama. dan hari itu sesuai kehendak dewata dari langit turun wahyu tri manggolo yang jatuh dan masuk ke dalam tubuh werkudoro.

kresna segera turun dan tertegun melihat werkudoro di tengah kali, dan merasa senang karena wahyu sudah masuk dalam tubuhnya. kresna membangunkan werkudoro dan menyadarkannya bahwa permintaannya dikabulkan dewata dia akan menjadi manggolo senopati dalam perang bharata yudha nanti. werkudoro bersyukur atas terkabulnya permintaanya.

Gambar ilustrasi Jaya drata, diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/ad-wahyu-trimanggolo/

Gambar ilustrasi Jaya drata, diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/ad-wahyu-trimanggolo/di hastinapura gajah mengamuk, kurawa diobrak abrik, jenazah anoman yang akan dibakar terpaksa ditinggal karena dewa kurawa begawan raksasa itu harus menghadapi gajah ijo jadi jadian. bahkan dewa kumara dikalahkan gajah, duryodana pun kalah dan lari ke kaputren. dia meminta banowati untuk lari karena ada gajah edan ngamuk minta nikah dengannya.

tak dinyana banowati sangking takutnya lari ke luar istana, disana ketemu harjuna dan langsung berpelukan, saat itu ketentuan wahyu dilanggar dan arjuna menerima wahyu dari banowati. duryodana mengetahui hal ini ahirnya sadar dan minta arjuna mengusir gajah edan yang mengamuk.

anak anak putra pandawa sampai, dan bersedia untuk menghadapi gajah. antaseno segera menyuruh punakawan untuk kembali ke wujud asal. dan kembalilah gajah ke wujud punakawan. sementara anoman hidup kembali setelah rohnya masuk ke dalam raganya. dan terjadilah pertarungan antara anoman dan begawan dewa kumara. kali ini dewa kumara berubah wujud asli arwah ganda yitma, warga alengka. maka anoman segera membawa kembali arwah ganda yitma ke penjara di gunung kendali sada.

kresna, anoman, arjuna, werkudoro, semar, punakawan dan semua anak pandawa yang hadir mengucapkan syukur teramat sangat kepada tuhan yang maha kuasa. karena wahyu tri manggolo telah mereka dapatkan.

tancep kayon

Artikel ini diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/ad-wahyu-trimanggolo/

Wahyu Wiji Wasesa

Wayang golek: Suyudono Cepak, diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/wahyu-wiji-wasesa-2/

Wayang golek: Suyudono Cepak, diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/wahyu-wiji-wasesa-2/Wahyu Wiji Wasesa

raja duryodana gembira dan mengutus patih sengkuni membarengi resi dorna ke argo piloso untuk mengambil wahyu wiji wasesa. kurawa dipersiapkan, prajurit bersenjata hastina berangkat ke argo piloso. sementara di argo piloso tampaklah resi begawan hanoman menghadap di depanya 3 satria putra pandawa yaitu gatotkaca, wisanggeni dan antareja. hanoman menyampaikan agar lengkap bisa menggayuh wahyu wiji wasesa harus bisa mengangkat panah dan memanahkannya ke pohon mandero kresna. tapi untuk itu diminta putra pandawa lengkap dengan menghadirkkan raden abimanyu. gatotkaca segera melesat mencari abimanyu.

abimanyu menghadap eyang abiyasa meminta petunjuk bersama punokawan, dan disuruh segera pergi dengan petunjuk akan datang saudara yang akan menunjukan jalan. maka punakawan dan abimanyu menuruni bukit. ketemu rombongan raksasa dan terjadilah perang besar. abimanyu berhasil memukul mundur wadya bala raksasa. kemudian bertemu gatotkaca, dan diajak segera ke argo piloso untuk mengambil wahyu wiji wasesa. abimanyu menurut karena sesuai wangsit yang dia terima, yaitu akan datang saudara yang memberi pertolongan.

keraton ngamarta terlihat puntadewa murung, demikian juga werkudoro dan nakulo sadewa, karena adanya pagebluk besar dan hilangnya harjuna. sekonyong konyong datanglah setyaki patih dwarawati, meminta bantuan, karena pagebluk dan hilangnya sri kresna. puntodewo ahirnya mengutus werkudoro mencari kresna dan harjuna. werkudoro berangkat, dikisahkan sekali melangkah wekudoro mampu menempuh jarak begitu jauh karena aji ajinya.saat melangkah dia melihat ada cahaya begitu indah di sebuah bukit dan dia segera bergegas kesana.

di khayangan wisnu menghadap betara guru, disana ada juga bhatara narada. wisnu bertanya siapa yang akan dia bela dalam bharata yudha?dijawab oeh bhatara guru orang yang membangun dan memakmurkan dunia, wisnu lalu bertitah, siapa yang menyusulku itu yang akan saya ikuti. tiba tiba datanglah jisnu. jisnu melapor ke bhatara guru untuk mengajak bhatara wisnu pulang karena pagebluk besar di akibatkan naiknya wisnu ke kayangan dan meninggalkan ngarcapada.

keraton hastina, raja duryodana senang, karena dorna katanya berhasil mengambil wahyu. ternyata ketika wadah dibuka isinya wisanggeni, wisanggeni mengutuk resi dorna, atinya dalam keadaan ruh tak wajar pada bharata yudha. karena malu resi dorna mengutuk wisanggeni tak bakal ikut dalam bharata yudha. duryodana marah dan menyerang ngamarta. pasukanya dipukul oleh werkudoro. keadaan kembali tenang

tancep kayon

Artikel ini diambil dari http://wayang.wordpress.com/2010/07/20/wahyu-wiji-wasesa-2/